※資源サーキュラー技術研究所は、神奈川県横浜市鶴見区へ移転・中央研究所に統合しました。

ページ内掲載の研究事例紹介は佐賀拠点時のものとなります。

研究内容

地域と関わりながら未利用資源の収集・活用を模索し、資源循環技術の研究を行っています。集めた未利用資源を藻類培養に活用する技術開発や、生産された藻類バイオマスの一次産業資材利用といった研究開発を通して、ゼロエミッション型の藻類生産プロセスの開発やサステナブルな資源循環型産業の創出を目指しています。

研究事例紹介

ユーグレナ肥料開発とサステナブルテック・ファームでの圃場試験

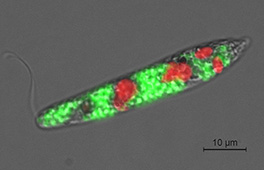

資源サーキュラー技術研究所では、微細藻類ユーグレナを土壌に添加した際の肥料効果の検証を行っております。実際に、佐賀市内の農地を借用し、サステナブルテック・ファームとして作物栽培試験を行い、ユーグレナによる植物への効果や土壌の細菌に対する効果を検証しています。

- 研究内容

-

未利用資源活用のため下水由来資源で生育した微細藻類ユーグレナや、バイオ燃料用途で油を搾った後のユーグレナ残渣など、まだ食品には用いられていないユーグレナを有益に活用することで、ごみを出さないサステナブルな藻類産業と農業の実現を目指しています。

ユーグレナは豊富な栄養成分を持つことから、肥料として利用した場合には植物や土に栄養素を補給したり、植物ホルモンのような働きかけが期待できます。

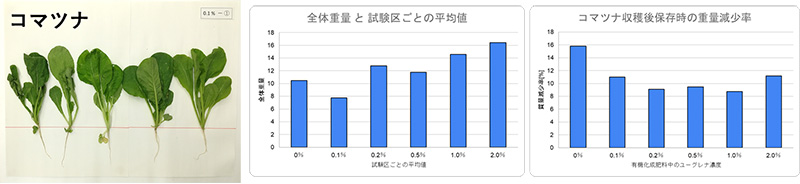

圃場ではユーグレナ粉末を耕運機によって土壌中に混合し、ユーグレナ含有量の違う畝を用いて、コマツナの栽培試験を行いました。コマツナの収穫量や根の長さ、収穫後の保存試験といったデータを取ったところ、コマツナ栽培において、可食部重量の増加や鮮度保持能力の増加を示唆する結果が得られました。

ユーグレナを施肥して育てたコマツナとユーグレナ濃度に対する各測定値

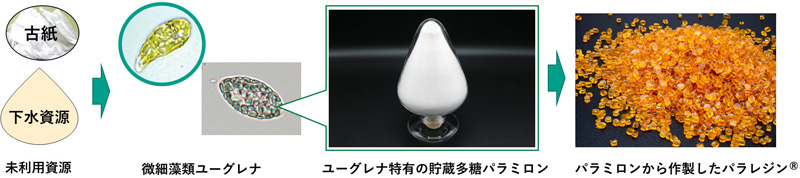

未利用資源を用いたバイオマスプラスチック(パラレジン®)の生産

資源サーキュラー技術研究所では、紙ごみや下水資源といった未利用資源を用いて培養した微細藻類ユーグレナから、バイオマスプラスチックを合成する技術の開発を行っています。

当社では、このバイオマスプラスチックをユーグレナに特異的な多糖類であるパラミロンおよびパラレルの「パラ」と英語で樹脂を意味する「レジン」を組み合わせて「パラレジン®」と命名しています。

- 研究内容

-

微細藻類ユーグレナは特定の条件下において体内にパラミロンという特異的な多糖を貯蔵する性質があります。このパラミロンを用いて化学合成を行うことでバイオマスプラスチックを作ることが可能です。ユーグレナは未利用資源である紙ごみや下水資源を用いて生育することが可能であり、石油由来のプラスチックに比べて資源循環型のプラスチックを作成することができます。

資源サーキュラー技術研究所では、未利用資源使用下においてユーグレナにより多くパラミロンを生産させる条件の検討を行ってきました。ユーグレナの培養からパラレジン®の合成までを小スケールで実証し、より環境にやさしい製造方法を模索することで、サステナブルなバイオマスプラスチック生産を目指しています。