研究内容

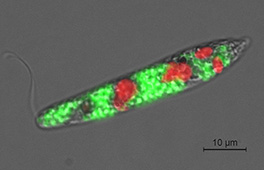

当社は2005年に石垣島の地で、世界で初めて食用微細藻類ユーグレナの屋外大量培養を成功させました。以来、培養・収穫・乾燥の方法は絶えず改良が重ねられてきました。生産技術研究所は石垣島の工場敷地内にあり、微細藻類を今よりも安価に、高品質に、安定して、環境負荷少なく生産し続けるための研究を担っています。特定の成分を高含有させる培養法や、その成分を分離回収する方法も研究しており、生産技術開発を通じてユーグレナの可能性を開拓しています。培ってきた知見と工場の大規模生産設備を活用し、近年はユーグレナ以外の微生物 オーランチオキトリウム(DHA等の不飽和脂肪酸を多く含み魚のような風味が特徴的な微生物)の大量生産にも成功し、食品素材として製造・販売を開始しています。

所長メッセージ

ユーグレナやクロレラといった微細藻類は、近い将来日本の国民食の一つになります。国民食となると、もちろん製造者は一社だけでなく、多くの企業がしのぎを削り合いながら、一大市場を形成しているでしょう。そのとき、当社の作る藻類は一味違う!と皆様に思ってもらえるためには、今から独創的・戦略的な生産技術研究をしていかなければなりません。これまで生産技術研究所は微細藻類ユーグレナの培養方法についての研究を中心的に行ってきました。今後は、よりサステナブルな収穫方法や乾燥工程、ほかでは真似できない高い品質設定、新たな藻類の生産技術開発などの未踏の課題に挑んでいきます。

生産技術研究所

所長 竹内 卓人

研究事例紹介

食用ユーグレナのにおい・味の制御

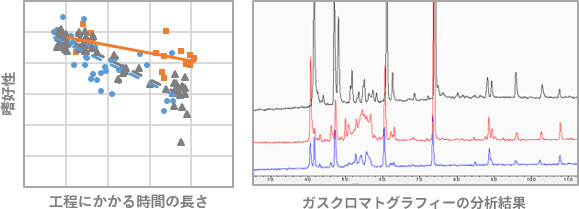

生産技術研究所は、工場で生産される微細藻類ユーグレナの品質改良研究も担っています。食用に生産されるユーグレナでは、そのにおいや味を制御することも重要です。ユーグレナのにおい・味は、製造工程次第で大きく変化するため、より食べやすい味や、より商品に配合しやすいにおいを目指すことが求められます。

- 研究内容

-

微細藻類ユーグレナは実験に使いやすい微細藻類として、古くから研究対象となってきました。しかし食用として、そのにおいや味について研究されたことはほとんどありませんでした。実は、動物・植物それぞれに特徴的な栄養素を両方とも含んでいるユーグレナは、動物的な生臭さや植物的な青臭さを持つため、食品の嗜好性を損なうことが問題となってます。

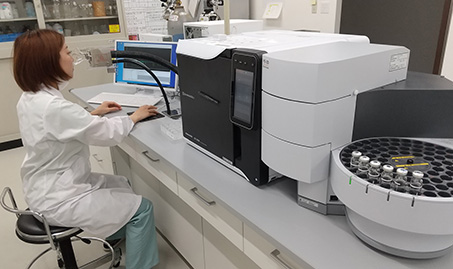

生産技術研究所では、食用ユーグレナの製造工程の内、ある工程にかかる時間に注目し、その時間が食品としてのユーグレナの嗜好性と相関していることを見出しました。さらに、ユーグレナの持つ香気成分を専用のガスクロマトグラフィーで分析し、嗜好性に影響する成分の特定や制御に挑んでいます。

不飽和脂肪酸高含有藻類オーランチオキトリウムの大量生産成功・製品化の実現

これまで工場では食用の微細藻類としてクロレラとユーグレナを生産してきました。生産技術研究所では生産する素材のラインナップを増やす研究も進めています。藻類の可能性を開拓し、さまざまな角度から人々の健康に貢献することを目指します。

- 研究内容

-

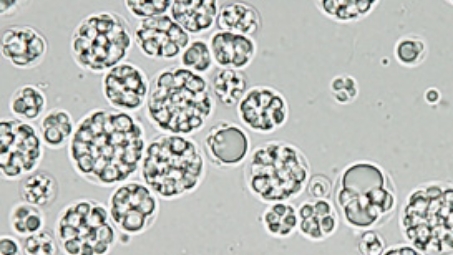

新しく生産する素材の候補として、DHA等の不飽和脂肪酸を高含有できる藻類のなかまの生産研究に着手してきました。高い機能性が認められている不飽和脂肪酸ですが、現在の主な供給元は、枯渇も心配される天然の海洋資源です。微細藻類の培養技術を活用した人工的・工業的な大量生産方法が確立すれば、安定して不飽和脂肪酸を利用できます。

生産技術研究所では、培養に最適な培地組成を設計し、収穫や乾燥の方法も検討することで、たった1つの小さな細胞から、数百キログラムの製造にも成功し、食品素材として製品化を実現しました。高含有不飽和脂肪酸による機能性面だけでなく、魚のような風味を持つことも特徴で、味も楽しめる素材です。(実は素材の粉末に醤油をかけて食べるとイクラのような味がします…!)

ユーグレナ同様、引き続き製造工程や品質の改良研究を続け、当社を代表する素材1つにすることを目指していきます。

ジャーファメンターでの培養の様子

試験製造でできた不飽和脂肪酸高含有藻類粉末