近年、ソーシャルビジネスや社会起業家といった言葉をよく目にするようになりました。

今回は、事業を通して社会的課題を解決することを目的とした新しいビジネスの形、「ソーシャルビジネス」について、詳しく解説していきます。

ソーシャルビジネスとは

ソーシャルビジネスとは、利益を追求することを目的とするのではなく、社会的な課題を解決することを目的としたビジネスのことを指します。

社会的な課題とは、例えば少子高齢化による、高齢者の介護・福祉の問題、地方のまちおこし、 環境保護、貧困問題など多岐にわたり、以前はこのような課題は行政が解決を担ってきました。

また、市民ボランティアやNPOなども、それらの課題を支援する存在として貢献してきましたが、社会問題の多様化、複雑化する現代において、行政機関やボランティアだけで対応することは難しくなってきました。

このような背景のなかで生まれたのが、ソーシャルビジネスです。社会的な課題を、ボランティアではなくビジネスとして取り組むことで、事業性と持続性を確保しながら課題を解決することを目指す存在、社会起業家(社会的起業家・社会的企業家)が現れました。

ソーシャルビジネスは主に海外から日本に広がり、特にイギリスでは、1990年代からいち早くソーシャルビジネスという考え方に注目、国として戦略的に支援策を展開してきました。

1997年、労働党ブレア政権では、社会的排除の問題に取り組むために、国家戦略として社会的企業が初めて政策に位置付けられ、それらの企業への支援策を打ち出しました。

また、オックスフォード大学では2003年に社会起業家研究の拠点、「The Skoll Centre for Social Entrepreneurship」を設置し、競争率が最も高いMBAのひとつとして評価が高まっています。

日本においては、2000年代に入ってから注目が集まり始めました。

きっかけは1995年の阪神淡路大震災にて、ボランティア活動が活発化したことです。また、1998年の特定非営利活動促進法により、「NPO法人」が登場。これらによって、社会的な貢献を重視する考え方が徐々に広がってきました。

一般的なビジネスとの違いとソーシャルビジネスの特徴

日本においてもソーシャルビジネスの概念が社会に広まってきたものの、実は明確な定義や認証制度などはありません。経済産業省が2008年に「ソーシャルビジネス研究会報告書」で、「社会性」「事業性」「革新性」の3つを備えたものをソーシャルビジネスと定義しているのが、ひとつの指針と言えるでしょう。

それによると、ソーシャルビジネスの定義は以下としています。

「社会性」:現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活動のミッションとすること。

「事業性」:ミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと。

「革新性」:新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組みを開発したり、活用したりすること。また、その活動が社会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出すること。

事業領域としては、行政機関がこれまで取り組んできた、福祉や教育、環境、貧困、コミュニティ再開発、途上国への支援などで、かつ行政ではカバーしきれなくなった領域に対して、ソーシャルビジネスの活躍が期待されています。

また、一般的な企業が扱うには市場の規模が小さく、参入するのが利益面から難しい領域に対しても、ソーシャルビジネスの対応が期待されています。

つまり、本来は行政機関が担うべき領域であり、かつ社会からのニーズはあるが、一般企業では参入するには利益が小さい(と考えられている)領域が、ソーシャルビジネスが扱う領域と言えます。

一方ヨーロッパでは、法的に社会的企業が定義され、発展してきました。

イタリア、ベルギー、ポルトガル、フランス、イギリスでは、それぞれソーシャルビジネスについて法律で定められています。ただし、法的に認められた法人格を取らずに活動しているソーシャルビジネス事業者も多数存在しており、多様な活動をしているようです。

アメリカは日本と同様、公的な定義はありませんが、ヨーロッパ型より組織の幅が広く、社会的な目的のために設立した営利企業もソーシャルビジネスとされているようです。

ボランティア(慈善活動)・NPOとの違いとは

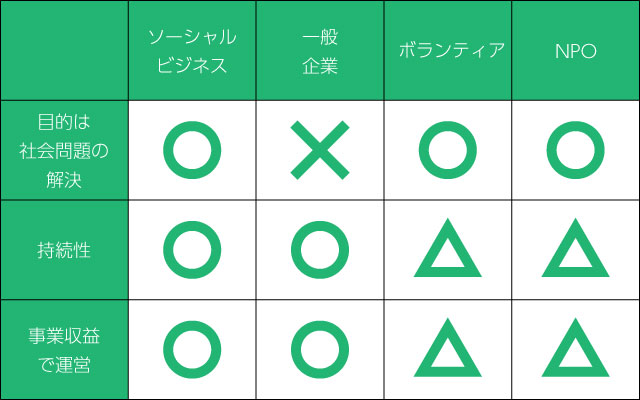

社会的な課題の解決を目的とすると、ボランティア活動もその目的は同じです。

しかし、ソーシャルビジネスとボランティア活動で最も大きな違いは、その活動によって利益を得るかどうか、という点になります。

そもそもボランティアとは、自発的な意志に基づき、他人や社会に貢献する行為を指します。自発的な意志によるものなので、無償であることが前提となります。

ただし、交通費などの活動にかかる費用のみ得る場合もあり、それについは有償ボランティアと呼ぶ場合もあります。

日本では、全国のボランティアセンターが把握しているボランティア数の総人口に占める割合は6%程度であり、主な担い手は60歳以上の女性です。

活動の対象は「高齢者や介護者」「障がい児・障がい者やその家族」が多く、主婦や仕事をリタイアした層が主なボランティアの担い手になっています。この点もソーシャルビジネスとボランティアの大きな違いです。

ソーシャルビジネスを行うのは、それが自身のメインの仕事となる人々ですが、ボランティアは余暇を利用して行う人々が多く、参加する人の善意によって成り立つため、持続性の面では課題が多いです。

また、NPOも社会的課題を解決するための組織という点で、ソーシャルビジネスと共通します。

NPOとは、「Non-Profit Organization」の略で、直訳すると利益を追求しない組織という意味です。 ソーシャルビジネス同様、社会的な活動によって利益を得ることはできますが、その利益は活動費用に充てることになります。また、活動費用の多くは寄付によって成り立っていることから、ボランティア同様、持続性の面で課題が多いとされています。

今、ソーシャルビジネスが注目されている理由

ソーシャルビジネスが近年、国内でも注目されるようになった背景には、「新しい公共」というビジョンが2009年に掲げられたことがあります。

「新しい公共」とは、行政が担ってきた領域を、公共と民間とふたつに分けず、両者が協働して担っていこうという考え方で、これは阪神淡路大震災でのボランティアの活躍が大きな影響を与えています。

1995年に起きた阪神淡路大震災では、発災後半年で約124万人ものボランティアが活動し、ボランティア元年と呼ばれています。

行政の機能がうまく働かずに混乱した現場では、ボランティアの活躍が目覚ましく、市民の力が見直された出来事でした。

この経験から、いざというときに行政だけに任せているだけでは、自分たちの生活を守ることはできないという意識が生まれ、市民が主体となって公共の課題解決を担っていく機運が高まりました。

このような流れから、「新しい公共」という考え方が生まれ、ボランティアやさらにはビジネスで社会的課題を解決しようという動きにつながっていきました。

SDGsへの関心の高まり

世界情勢においても、社会的課題の解決への意識が高まっています。近年よく目にするようになった「SDGs」が、その流れを加速させています。

SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことで、2015年の国連サミットにおいて、全会一致で採択された世界的目標のことです。

先進国、途上国、すべての国を対象に、経済・社会・環境の3つのバランスがとれた世界を目指すため、共通の目標を明文化し、達成のために各国や企業、個人がさまざまな取り組みを始めています。

SDGsが生まれた背景には、1980年代に「世界自然資源保全戦略」において、初めて公式に「持続可能性」という概念が登場し、SDGsのルーツともいえる持続可能な開発という概念が打ち出されたことがあります。

またそのころから、経済が急速にグローバル化し、世界の長期的な安定と平和のためには、地球環境問題への対策が不可欠であるという共通認識が、各国の指導者の間に広がりました。

さらに90年代に入り、「地球サミット」で現在の持続可能な開発に関する行動の基本原則である「リオ宣言」、それを具体化した「アジェンダ21」が採択され、持続可能な開発における歴史的転換点となったのです。

国際的な会議ではその後も持続可能な開発に関する話し合いが幾度も行われ、ついに2015年9月、2030年までに達成すべき目標としてSDGsが誕生しました。

SDGsは、17の目標と、その目標ごとに設定された169の達成基準とで構成されています。

17の目標とは、

① 貧困をなくそう

➁ 飢餓をゼロに

③ すべての人に健康と福祉を

④ 質の高い教育をみんなに

⑤ ジェンダー平等を実現しよう

⑥ 安全な水とトイレを世界中に

⑦ エネルギーをみんなに そしてクリーンに

⑧ 働きがいも経済成長も

⑨ 産業と技術革新の基盤をつくろう

➉ 人や国の不平等をなくそう

⑪ 住み続けられるまちづくりを

⑫ つくる責任つかう責任

⑬ 気候変動に具体的な対策を

⑭ 海の豊かさを守ろう

⑮ 陸の豊かさも守ろう

⑯ 平和と公平をすべての人に

⑰ パートナーシップで目標を達成しよう

というものです。

それぞれの目標にはカラフルなアイコンがつくられ、日本でも企業のホームページなどで頻繁に掲げられていたり、SDGsのバッジを政治家や起業家がつけているのをよく見るようになりました。

ミレニアル世代・Z世代の台頭

このような社会の流れから、従来のような利益追求を最優先とするビジネスや、お金を稼ぐことが最も価値があるとする価値観から、社会貢献や持続可能性へより共感する若い世代が増えてきています。

ミレニアル世代やZ世代と呼ばれる、1980年代以降に生まれた若者は、物心ついたときには不景気で、経済成長の恩恵を受けずに育ってきました。

そのため、社会や環境への関心が高く、ソーシャルビジネスとの親和性も高いです。

また、海外留学も特別なものではなくなった世代であるため、グローバルな感覚が強く、世界の動きにも敏感です。

このような傾向は日本にとどまらず、世界的にも顕著です。

世界経済フォーラムの調査によると、ミレニアル世代の約50%が気候変動を最も深刻な問題だと考えていることが明らかになり、他の世代よりも地球環境への意識が高くなっています。

またこの調査では、SDGsの達成に取り組んでいる若者は約82%に上り、そのうち約27%が直接的に活動を行っているとのことです。

これらの世代は、早期からリサイクルやダイバーシティに関する教育を受けて育っており、社会的課題への関心の高さは、その影響からも大きいようです。

彼らが今後ビジネスで大きな役割を果たすことを踏まえると、ソーシャルビジネスの未来を担う人材の活躍が期待できるでしょう。

ソーシャルビジネスがパリオリンピックのレガシーに

SDGsの動きをさらに加速させるため、2024年に開催されるパリオリンピックでは、SDGsへの貢献と、ソーシャルビジネスを推進する新たなモデルを構築しています。

パリオリンピック組織委員会では、調達総額70億ユーロのうち、25%をソーシャルビジネスや中小企業に発注する方針を宣言。これによりソーシャルビジネスの門戸を広げ、市場機会を提供し、社会問題の解決を目指します。

このような動きの立役者に、ソーシャルビジネスの第一人者であり、グラミン銀行の創設者であるムハマド・ユヌス氏がいます。

ユヌス氏は、スポーツを通した社会課題解決のため、「ユヌス・スポーツ・ハブ」を設立し、パリオリンピック委員会と協働してソーシャルビジネスの普及と啓蒙活動に取り組んでいます。

ソーシャルビジネスの父、ムハマド・ユヌス氏とは

パリオリンピックでも尽力しているソーシャルビジネスの第一人者、ムハマド・ユヌス氏は、ソーシャルビジネスを知るうえで最も重要な人物です。

彼のこれまでの業績や目指すものについて、詳しくご紹介します。

バングラデシュ人初のノーベル平和賞受賞者

2006年、ムハマド・ユヌス氏は、ノーベル平和賞を受賞しました。貧困層向けに融資する「グラミン銀行」の設立を通じ、社会と経済の発展に貢献したことが理由です。

ユヌス氏はもともと経済学の専門家で、バングラデシュの大学で講師をしていました。

貧困層への救済活動に目覚めたのは、1974年のバングラデシュでの大飢饉がきっかけでした。農村部の貧困層の惨状を目の当たりにしたユヌス氏は、貧困救済プロジェクトを開始します。

しかし、救済のための融資を銀行に頼むものの受けられず、そのことが契機となって1983年にグラミン銀行を創設しました。

ユヌス氏が創設した、グラミン銀行とは

グラミン銀行のグラミンとは、バングラデシュ語で「村や田舎」という意味で、もとはバングラデシュの貧困層への救済活動でしたが、現在では世界の貧困問題を解決するための重要な役割を果たしています。

無担保で少額の資金を貸し出すマイクロ・クレジット(無担保小額融資)という仕組みを導入し、これまでなら融資を受けられなかった農村部の貧困層を支援することを可能にしました。

バングラデシュ全土で展開され、バングラデシュの貧困の軽減に大きく貢献したのです。

この手法は多くの国際機関やNGOなどの支援活動の模範となり、現在では世界中に広まっています。なんと一億人以上が、マイクロ・クレジットの恩恵を受けているとも言われているのです。

実は日本にもグラミン銀行はあります。

先進国と呼ばれる日本ですが、経済的格差は徐々に拡大し、今では国民の6人に1人が貧困ライン以下での生活を余儀なくされていると言われています。

そこで、シングルマザーや生活困窮者の自立を支援しているのが「グラミン日本」です。

融資の限度額は初回50万円ですが、借りたお金は生活費ではなく、起業や就労などによって収入を増やすための資金に限定しているのが特徴です。また、返済期間中はグラミン日本のスタッフや互助グループメンバーとの会合を通じて、金融知識の習得や就労・企業支援といったサポートが受けられ、自立を目指していくしくみです。 このように、ユヌス氏の哲学は、日本にも影響を与えています。

ユヌス・ソーシャル・ビジネスの7原則

ユヌス氏は、グラミン銀行を設立しただけでなく、ビジネスを通して社会課題を解決するソーシャルビジネスの概念を提唱し、ソーシャルビジネスの第一人者となりました。

現在は銀行だけでなく、50社以上のグラミン関連企業を経営、世界中でソーシャルビジネスを実践し続けています。

そんなユヌス氏が提唱する、ソーシャルビジネスの原則があります。

<ユヌス・ソーシャル・ビジネスの7原則>

1.ユヌス・ソーシャル・ビジネスの目的は、利益の最大化ではなく、貧困、教育、環境等の社会問題を解決すること。

2.経済的な持続可能性を実現すること。

3.投資家は投資額までは回収し、それを上回る配当は受けないこと。

4.投資の元本回収以降に生じた利益は、社員の福利厚生の充実やさらなるソーシャル・ビジネス、自社に再投資されること。

5.ジェンダーと環境へ配慮すること。

6.雇用する社員にとってよい労働環境を保つこと

7.楽しみながら。

この原則は、今でも多くのソーシャルビジネスを志す人々の規範となっています。

社会課題ごとのソーシャルビジネスの事例

ソーシャルビジネスが対象とする社会課題は広範囲に渡ります。それぞれの分野について取り組まれている事例を紹介していきます。

1.環境

環境の分野では、フードロスなどのごみ問題や、資源リサイクルに取り組むビジネスが生まれています。

アメリカのテラサイクル社は、循環型ショッピングプラットフォーム「Loop」を運営。日本でも2021年5月に上陸し、実店舗やECサイトをでの展開を開始しています。「捨てるという概念を捨てよう!」というミッションのもと、お気に入りの商品を再利用可能な容器で購入することができ、「ごみを出さないショッピング体験」を目指しています。

また、フードロス問題に取り組む株式会社REARSは、フードパスポートというアプリを開発しました。飲食店で仕込みすぎたり、キャンセルが出たりして食品が無駄になりそうな場合、メニューや提供できる日時、人数をアプリに登録します。利用者は登録料を支払うことで、アプリに表示されたメニューを楽しめるというしくみです。フードロスの解消と集客を目指します。

2.貧困問題

貧困問題の分野では、発展途上国支援を目的とした事業や、「グラミン日本」のような生活困窮者の支援を目的とした事業などがあります。

フェアトレードジャパンは、日本でのフェアトレードを促進させるための団体です。フェアトレードとは、直訳すると「公平な貿易」、つまり、原料や製品を適正な価格で取引することで、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の賃金向上と生活改善、そして自立を目指すしくみのことです。フェアトレードの明確な基準を設定し、それを守った製品にはフェアトレードの認証マークが与えられます。そして、消費者の購買行動を啓発することを目的としています。フェアトレード商品への意識の高まりを背景に、その認証数は近年増加しており、エシカル消費の後押しをする役割を担っています。

3.教育

教育の分野では、貧困家庭への教育支援、キャリア教育支援、障がい者やシニアの教育就労支援などのソーシャルビジネスが生まれています。

NPO法人フローレンスは、病児保育事業、障がい児保育事業、養子縁組事業など、保育に関する課題を解決する事業を展開し、成功しています。

また、NPO法人カタリバは、高校生へのキャリア学習プログラムを運営し、未来を担う若者の生きる力を育む事業を行っています。

4.地域活性化

地域活性化の分野では、高齢化した地域の過疎化や空き家問題、地域資源を活用した活性化を目指すソーシャルビジネスが生まれています。

株式会社おてつたびは、若者がバイトしながら地方を旅行できる、旅×お手伝いマッチングサービスを運営。地域のお仕事(農業・旅館など)をお手伝いしに行くことで、利用者は収入を得ながら地方を旅でき、地域の事業者は人手不足を解消することができるというしくみで、注目を集めています。

また、「ADDress」というサービスでは、日本各地で運営する家に、定額で住めるサービスを提供しています。

ライフスタイルの多様化により、住む場所を自由に選びたいという価値観の人のニーズに応えながら、空き家問題も同時に解決する画期的なサービスです。月額44000円で、リノベーションされ、家具や日用品も完備されている家に住むことができます。

ソーシャルビジネスに取り組む企業

ソーシャルビジネスはその特徴から、なかなか大きな発展をするのが難しいという課題がありますが、ビジネスとして成功している事例もあります。

ここではソーシャルビジネスを意欲的に継続している例として、3社を紹介します。

ユーグレナ

「Sustainability First」をフィロソフィーとしているのが、株式会社ユーグレナです。

2005年に設立し、2014年には早くも東証一部に上場した新進気鋭のベンチャー企業です。

創業社長である出雲充氏は、大学時代にバングラデシュの貧困や食料問題を目の当たりにしたことで、世界から栄養失調をなくしたいと考えました。

そこで、多くの栄養素を持つ微細藻類ユーグレナ(和名ミドリムシ)に出会い、食糧問題の解決に活用しようと決心し、2005年に世界初の食用屋外大量培養に成功します。

2014年には、創業理念の地であるバングラデシュの子どもたちの栄養問題解決を目指して、栄養豊富なユーグレナ入りクッキーを無償で配布する、「ユーグレナGENKIプログラム」を開始しました。

その後、ソーシャルビジネス第一人者であるムハマド・ユヌス氏と手を組み、バングラデシュでの食料問題への取り組みを積極的に続けています。

2021年には、使用済みの廃食油とユーグレナを原料としたバイオ燃料での飛行機のフライトに成功するなど、環境分野でのソーシャルビジネスも意欲的に進めています。

マザーハウス

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を哲学に掲げ生まれたのが、株式会社マザーハウスです。

2006年に山口絵理子氏が設立した企業で、バングラデシュやネパールなどの発展途上国で、革製品やジュエリーを生産し、日本や台湾で販売を行っています。

マザーハウスで生み出す商品の大半は、山口氏がデザインをしており、デザイン性や機能性にこだわった商品が多いのが特徴です。

店舗では、発展途上国で生産していることを全面に出さずに、商品力で実績につなげていきました。山口氏は、「可哀そうではなく、かっこいいから買ってもらいたい」という想いで事業を行っているのです。

ボーダレス・ジャパン

特定の事業領域に限定せず、ソーシャルビジネスを目指す起業家たちが集まった企業が株式会社ボーダレス・ジャパンです。

創業者である田口一成氏は、学生時代にアフリカの貧困問題に出会い、2007年に起業しました。ほかのソーシャルビジネスの起業家と最も異なるのが、そのビジネスモデルです。

社員それぞれが関心のある課題をビジネスプランとして提案し、認められれば企業にするという形式で、創業後15年間で40社以上が誕生しました。

革製品の会社「Business Leather Factory」では、バングラデシュを革職人として育成し、成功しています。

社会起業家を続々と輩出し、日本のソーシャルビジネスの分野では大きな存在感を放っている企業です。

ソーシャルビジネスの課題とは

ソーシャルビジネスとして成功する企業事例が増えてきていますが、課題も多いのが現状です。

2014 年に行われた日本政策金融公庫の「社会的問題と事業との関わりに関するアンケート」によると、ソーシャルビジネスに取り組む事業者が課題と考えているのは 「人手の確保」や「従業員の能力向上」が多く、次いで「売り上げの増加」、「運転資金の確保」といった課題が明らかになりました。

また、SDGsの広がりによってソーシャルビジネスの認知度が上がってはいるものの、まだまだ一般的ではありません。

近年頻発している自然災害によって、ボランティアの重要性は改めて見直されているものの、ソーシャルビジネスの広がりにまでは至っておらず、外国の事例のように、法律で支援したり、行政との連携の強化が必要となっています。

まとめ

SDGsやESG投資など、サステナビリティが叫ばれるようになった昨今、ソーシャルビジネスはより一層重要な役割を担っていきます。

ソーシャルビジネスの認知が広がることによって、持続可能な社会の実現に近づくことが可能となります。

これから開催されるパリオリンピックは、ソーシャルビジネスによって非常に重要です。今後の動向に注目していきましょう。

文/福光春菜