東日本大震災から10年 。地震だけでなく、大雨や洪水などが身近になってしまった昨今、災害への備えは私たちの喫緊の課題となっています。

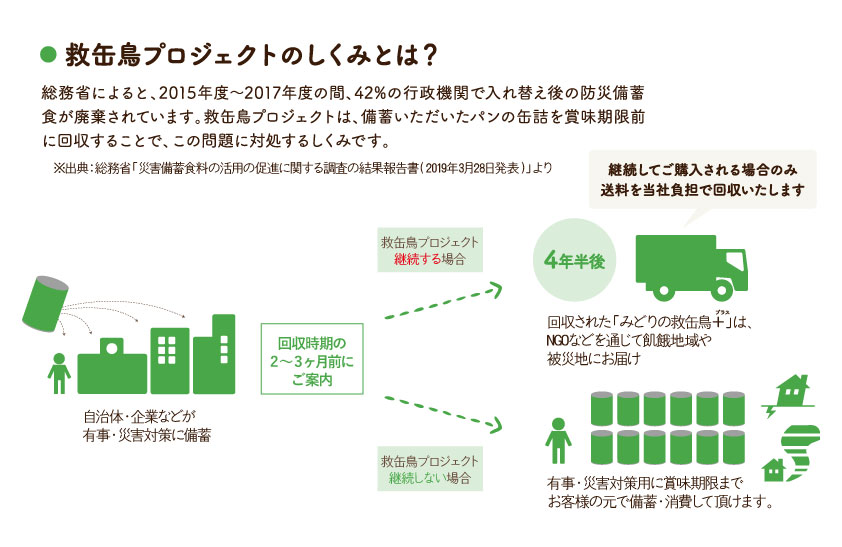

「防災と同時に世界の食料難の解決に貢献する」。災害備蓄用に販売した「パンの缶詰」 を賞味期限前に回収してアフリカなどに送ることで、この2つの大きなテーマに10年以上にわたり挑み続けているのが、株式会社パン・アキモト(栃木県那須塩原市)の「救缶鳥プロジェクト」です。

今回はパン・アキモトの秋元義彦社長に、このプロジェクトと、その発展として2019年にユーグレナ社と開発した「みどりの救缶鳥+(プラス)」にかける思いを伺いました。

― パン・アキモトは東日本大震災が発生する前から、「救缶鳥プロジェクト」に取り組まれていました。プロジェクトを始められたきっかけは何だったのですか?

きっかけは1995年の阪神大震災まで遡ります。高速道路がなぎ倒された神戸の映像を見て、何かできないかという思いで、焼き立てのパンを2000食、那須塩原から神戸までトラックで運びました。しかし、生食のパンは日にちが経つと劣化してしまいます。一部はしっかり被災者の方に届きましたが、傷んで廃棄せざるを得ないものもありました。

こういった経験と、「柔らかくて日持ちするパンが欲しい」という被災者の声を聞くうちに、これを作るのが私たちのミッションだと思うようになりました。

―商品の開発を一から始められたのですね。当時の備蓄食というと乾パンが主流だと思いますが、開発にあたっての難点はどのような所にあったのでしょうか?

焼き立てのパンは水分を十分に含んでいます。それが柔らかさとおいしさにつながる。一方、乾パンは水分量を減らすことで保存性を上げています。水分量と保存性。この二律背反する要素を融合させるのには、多くのハードルがありました。

水分に雑菌が付着するとカビの原因となります。一番の課題は、容器の中を無菌状態にするということでした。それを解決するため、容器をビニールではなく缶詰にし、パンと一緒に容器も焼き上げるという手法を開発しました。当時のパン屋としては非常識な発想です。そこに至るまではまさに試行錯誤の連続。結果、開発には約1年かかりました。

― しっとり柔らかでおいしい備蓄用のパンの缶詰の開発から、現在の食料支援までは大きな飛躍のように思いますが、どのような経緯があったのでしょうか?

パンの缶詰が実際に完成したのは1996年の夏。阪神大震災からは1年半以上経っていました。良い商品を作ったという自信はありましたが、人の防災意識は薄れます。細々と需要はあったものの、なかなか売れない期間が続きました。

大きな転機になったのは2004年に発生した新潟県中越沖地震でした。支援したパンの缶詰を被災者の方々が食べる姿や、災害対策本部に積まれている光景がメディアでも報道され、多くの方々に認知してもらえるようになりました。

そして翌年の2005年。インドネシアのスマトラ島沖地震が起きたのです。現地にいらした方が、アキモトのパンの缶詰のことをご存じで、「中古のパンでも良いから送ってほしい」という要請を頂きました。

このやりとりが印象に残り、備蓄食という認識で販売していたパンの缶詰が、海外であれば普段の食料としても消費してもらえるのでは、という発想の原点となりました。

― 日本と海外を結ぶのは大きなプロジェクトです。どのような思いで実現されたのでしょうか?

経費がかかっても、手間がかかっても良いから、私たちパン屋にできることは何かを突き詰めた結果でした。たしかに、採算度外視の計画に当初は懐疑的な意見もありました。それでも、「食品のリユースシステム」として、賞味期限が切れる半年前に回収し、NGOを通してアフリカのケニアなどに送り続けました。

すると、段々と私たちの思いに賛同していただける方々が増えてきました。大手物流業者が国内で効率的に回収する手法を考えてくれたり、「日本の優しさ、精神を届けたい」とアフリカの国々にビジネスを展開している企業が海外輸送を引き受けてくれたり、と支援の輪が広がっていきました。

―海外の現地での反響はどのようなものがあったのでしょうか?

缶詰にはラベルが貼ってあるのですが、それを破って、自分達の言葉で「おいしかったよ」と送ってきてくれることがあります。また、私が現地で感動したのは、学校などで配った缶詰を受け取った子どもたちが、家族のためにそれを家に持ち帰るんです。その場で自分で食べてしまえば良いのに、「家で待っている家族にあげるんだ」って。小さな缶詰を持ち帰る。そういう光景を見ることができたのは、本当に嬉しかったです。

―2019年にはユーグレナ社と「みどりの救缶鳥+(プラス)」という商品を発売されました。どのような経緯で共同開発に至ったのでしょうか?

少し話を遡ると、当初「食品のリユースシステム」と呼んでいた取り組みが、現在の「救缶鳥プロジェクト」という名称になったのは2009年の9月9日。それからケニアやスワジランドなどのアフリカやフィリピンなどのアジア諸国に缶詰のパンを届ける、この活動を続けてきました。

ユーグレナ社長の出雲充さんと出会ったのは、私も所属していた東京ニュービジネス協議会でのこと。ユーグレナ社はバングラデシュで人々の栄養問題や貧困問題を解決に導く事業を展開しています。そこに私たちの発想と共通するものがありました。私たちも義援物資としてパンの缶詰を多く食料難の地域に届けてきましたが、さらに栄養価の高いものを届けたいという思いを共有して、救缶鳥プロジェクトの開始から10年の節目に発売することができました。

―救缶鳥の賞味期限は37か月ですが、「みどりの救缶鳥+」は5年と長くなっていますね。

いま弊社で販売している救缶鳥はクリームやジャムが入っているものもあり、それの賞味期限は37か月になっています。一方で「みどりの救缶鳥+」はこれまでと発想を変えて作り変えたいという思いがありました。賞味期限も5年にのばすため、配合や作り方を一から変えました。さらにユーグレナを配合することで栄養価の高さという付加価値をつけることができました。だからネーミングも単なる「みどりの救缶鳥」ではなく、「+(プラス)」が付いていますよね。そこに思いが込められているんです。

―救缶鳥プロジェクトの今後やメッセージを教えてください。

救缶鳥プロジェクトでは2009年の開始以来、合計で35万缶以上を海外に届けています。また、災害があれば、国内にも義援物資として届けています。現在の顧客の多くは事業者や学校などですが、自治体の方々にも、是非出口まで見据えて災害に備えた備蓄品を選んで頂きたいと思っています。

また、2015年に国連で持続可能な開発目標(SDGs)が採択され、企業の社会貢献の気運も高まっています。それが、私たちにとっては、貧困や飢餓をなくすというアプローチですが、企業はみな、本業の周辺でできることがまだまだあるはずだと思います。アキモトのような小さな会社であっても、救缶鳥プロジェクトのようなことができました。皆さんがそれぞれにできることを考えたら、日本の優しさを世界に届けられるような、支援の輪が広がっていくと思います。そこに私たちの取り組みが少しでも参考になれば非常に嬉しく思います。

文/杉浦雄大

株式会社パン・アキモト 代表取締役

1953年生まれ。法政大学経営学部卒業後、

東京・杉並区のパン屋・マルシャンに入所。

1978年5月 実家である有限会社秋元ベーカリー(※)入社。

1996年8月 代表取締役就任。

(※2000年10月 株式会社パン・アキモトに社名変更)